© IGN, Photothèque Nationale

Ensemble de logements sociaux construits dans les années 1930, la cité de la Muette à Drancy fut réquisitionnée en 1941 par les nazis pour en faire le principal camp d’internement et de transit des Juifs de France qui étaient déportés dans les centres de mise à mort. À l’été 1942, le camp devient un camp de transit. 80 000 juifs et juives furent internés à Drancy. 63 000 furent déportées directement depuis ce camp.

Aujourd’hui redevenu un ensemble de logements sociaux, le site est inscrit au titre des monuments historiques.

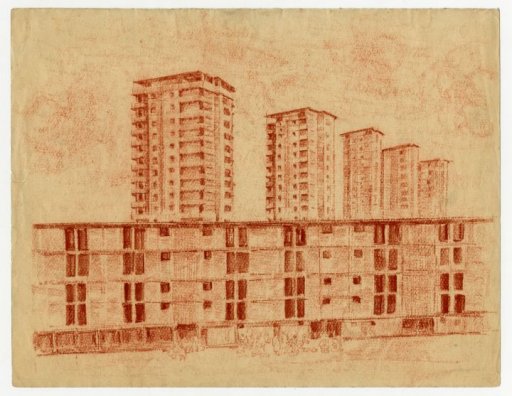

Cité de la Muette, Drancy

1941-1944, principal camp d'internement et de transit des Juifs de France

© Manolo Mylonas, Département de la Seine-Saint-Denis

Histoire

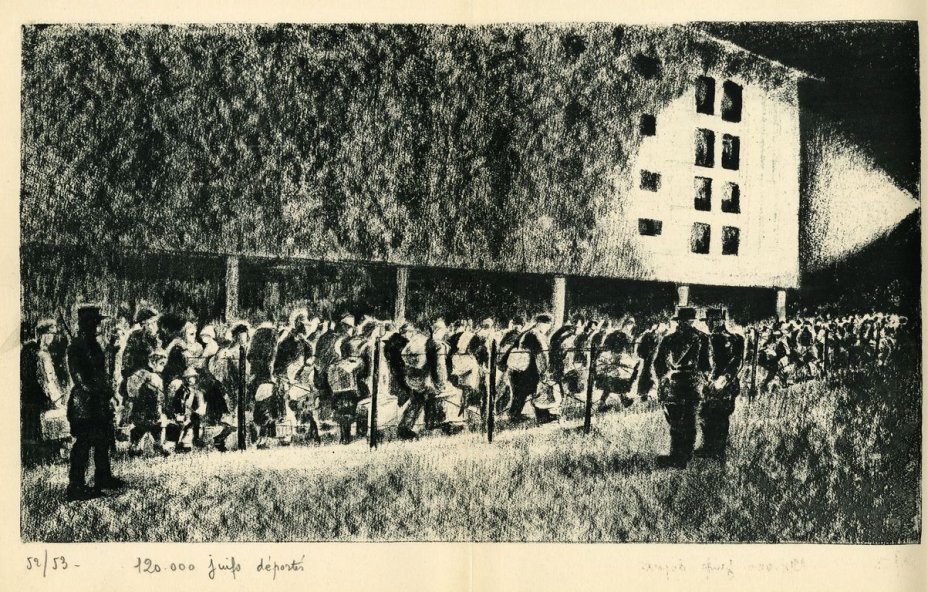

Cité de la Muette à Drancy, du 20 au 25 août 1941. 4230 hommes juifs raflés dans Paris sont internés dans un vaste bâtiment en forme de U, qui est une partie de la cité. C’est l’ouverture de ce qui va rapidement devenir le principal camp d’internement.

À l’origine : une cité issue d’un projet architectural moderne et ambitieux

Avant d’être un camp d’internement pour les Juifs, la cité est un ensemble d’Habitations à Bon Marché (HBM), voulu par le directeur de l’office d’HBM du département de la Seine, Henri Sellier. Il en confie la réalisation aux architectes Eugène Beaudouin et Marcel Lods, qui s’associent notamment avec le designer Jean Prouvé. L’architecture de cet ensemble de logements sociaux ainsi que les innovations propres au chantier en font l’un des projets les plus modernes et ambitieux des années 1930. L’ensemble comprend plusieurs parties : cinq tours de quatorze étages et dix barres d’immeubles qui leurs sont associés, appelés « les peignes ». Mis en location, ils peinent à trouver des habitants, dès 1938, la cité abrite une unité mobile de gendarmes et leurs familles dans les tours et peignes transformés en caserne. Deux parties restent inachevées en raison de la crise économique en 1934 : les redents face aux tours et aux peignes et le long bâtiment de quatre étages en forme de U. En forme de fer à cheval, il comprend une cour centrale de 200 mètres de long et 40 mètres de large. C’est ce bâtiment qui servit de camp d’internement.

1940 : la cité transformée en camp de prisonniers de guerre

Lorsque la Wehrmacht (armée allemande) arrive à Drancy en juin 1940, le lieu est repéré. Il est alors réquisitionné pour en faire le frontstalag 111, un lieu de détention de soldats. Des prisonniers de guerre français y sont détenus, officiers comme simples soldats, dont de nombreux coloniaux, avant leur transfert vers d’autres camps dans le Reich ou des camps en France pour les soldats coloniaux. Au début de l’année 1941, ce nouveau camp permet également de désengorger la caserne des Suisses de Saint-Denis en y internant des « ressortissants des puissances ennemies du Reich ».

Le U inachevé est vide à l’intérieur : il se résume à de larges pièces appelées “chambrées” sans isolation, sans sanitaires et sans cloisons. Les conditions d’internement sont donc très précaires.

1941 : De l’internement aux premières déportations

La rafle du 20 août au 25 août 1941 marque le début de l’internement des Juifs à Drancy. Ils sont installés, dans la précipitation, dans ces conditions d’hygiène et d’alimentation très mauvaises. La garde intérieure et extérieure du camp est assurée par des gendarmes français. Dès l’automne 1941, des internés décèdent. Jusqu'en mars 1942, l’internement n'est pas suivi d’une déportation.

Le camp de Drancy est utilisé comme « réserve d’otages ». Cette politique est mise en place par les Nazis en lien avec la guerre menée contre l’URSS. Pour les Nazis, il s’agit d’interner et parfois fusiller “en représailles” à ce qu’ils appellent des « menées judéo-bolchéviques ». En effet, depuis juin 1941, les Nazis ont envahi l’URSS. En réponse, des premiers attentats de résistants ont eu lieu contre des Allemands en France. Ainsi des internés juifs de Drancy figurent parmi les fusillés au fort du Mont-Valérien dès décembre 1941. Cependant à partir de mars 1942, ces otages sont placés dans des convois d’otages qui mêlent des internés juifs du camp de Drancy et de Compiègne. Au départ de ce dernier, ils sont bien déportés vers Auschwitz-Birkenau (Pologne). Si quelques femmes se trouvent dans le convoi n°3 du 22 juin, ces convois sont essentiellement composés d’hommes.

1942 : Camp de transit vers les centres de mise à mort

Un basculement a lieu à la suite de la grande rafle des 16 et 17 juillet 1942, la rafle dite du Vél’ d’hiv. 12 884 hommes, femmes et enfants sont arrêtés dans le Département de la Seine (Paris et petite couronne) puis réparties entre le Vélodrome d’hiver, dans le 15e arrondissement de Paris, et le camp de Drancy. Les familles sont rassemblées au Vel d’hiv avant d’être envoyées dans les camps du Loiret. Seuls les adultes célibataires et les couples sans enfant de moins de 16 ans vont à Drancy.

La rafle du Vel d’hiv’ marque le début de l’internement et de la déportation des juifs et juives de tous âges, de toute condition et de toute nationalité. Drancy devient un camp de transit où la plupart des déportés ne restent que quelques jours.

Les internés connaissent le surpeuplement mais aussi une vie rythmée par les départs incessants des convois de déportation, directement vers les centres de mise à mort : un tous les deux jours jusqu’à la fin septembre 1942. En août 1942, hommes, femmes, enfants, arrêtés sur tout le territoire national, occupé ou non, se succèdent et sont déportés très rapidement. Le processus génocidaire est totalement engagé, avec la collaboration du gouvernement de Vichy, qui facilite le transfert de toutes les personnes juives internées dans les camps de zone non occupée vers celui de Drancy jusqu’en octobre.

1943-1944 : au c½ur du processus d’extermination

Le rythme des déportations se trouve ralenti à la fin de l’année 1942. C’est sans doute pourquoi en mai 1943, l’administration nazie envoie pour relancer la persécution en France un de ces plus fidèles SS : Aloïs Brunner. Il est nommé à la fois pour organiser la persécution dans tout le pays et comme chef du camp de Drancy. Il modifie ainsi plusieurs éléments du processus de déportation.

Il fait fermer les camps du Loiret et concentre le processus de déportation autour de Drancy qui devient l’ultime étape avant la déportation. Arrêtés dans tout le pays, les internés arrivent parfois après plusieurs lieux d’enfermement mais aussi des trajets longs et épuisants.

Brunner modifie le fonctionnement interne du camp. Le 2 juillet 1943, le camp de Drancy n’est plus géré que par une administration nazie. Les gendarmes français sont désormais cantonnés à la surveillance extérieure. Il reprend le modèle du camp de concentration allemand et fait reposer toute l’administration du camp sur les internés. Il engage, cependant, avec le support de l’Union générale des israélites de France (UGIF), des travaux d’amélioration du camp. Cette amélioration n’est qu’une façade : des SS autrichiens sont utilisés pour faire régner la terreur parmi les internés.

Brunner multiplie les convois de déportation jusqu’à la fin juillet 1944. Face à l’avancée des Alliés, il quitte Drancy en prenant 51 internés en otage via la gare de Bobigny le 17 août, non sans avoir fait détruire l’essentiel des documents du camp. Le lendemain, le camp est libéré grâce à un accord entre le consul de Suède et le commandement allemand : il ne comprend alors plus que 1 400 internés environ.

63 000 des 74 000 déportés juifs de France sont partis de Drancy. Autour de 4000 sont revenus.

1944-1945 : un camp pour les suspects de collaboration

Après la Libération, entre septembre 1944 et décembre 1945, les suspects de collaboration avec l’ennemi sont à leur tour internés au camp de Drancy. La cité redevient habitat social à partir de 1948.

À retenir

- Le camp de Drancy se situait dans le bâtiment en forme de U de la cité de la Muette conçu par les architectes Eugène Beaudouin et Marcel Lods.

- Il a été le principal camp d’internement et de transit de Juifs de France entre 1941 et 1944.

- Aux alentours de 80 000 Juifs et Juives sont passé.es par le camp de Drancy.

- L’administration et la gestion du camp de Drancy sont le symbole de la politique de collaboration établie entre la France et l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mémoire

Plus que la cité de la Muette, « Drancy » évoque l’un des lieux de mémoire de la Shoah en France les plus connus, dans le pays et à l’international. Pourtant la construction de la mémoire du site a été lente et compliquée.

Le rôle du Centre de Documentation Juive Contemporaine et la création du Mémorial du Martyr Juif inconnu

Dès septembre 1944, des cérémonies ont lieu sur le site même de la Muette en souvenir de ceux qui ont été déportés. Plusieurs témoignages paraissent dans l’après-guerre comme celui de Georges Wellers, interné presque trois ans dans le camp. Le Centre de Documentation Juive Contemporaine (CDJC) conserve également les listes d’internés et de déportés sorties clandestinement avant les destructions de documents administratifs opérées par Brunner, le dernier commandant nazi du camp : ces ressources constituent une preuve précieuse de l’histoire du camp. Des cérémonies s’organisent également à la synagogue parisienne de la rue de la Victoire puis à partir de 1956 est édifié par le CDJC le Mémorial du Martyr Juif inconnu, situé dans le IVe arrondissement près de l’ancien quartier juif du Marais, en mémoire des Juifs déportés de France.

À Drancy, des premières plaques au monument de Shelomo Selinger

À Drancy, des plaques commémoratives sont également installées dans la cité en 1947 et 1951 pour honorer la mémoire des victimes juives puis des prisonniers de guerre. C’est dans la perspective du vingtième anniversaire de la Libération, que de nouvelles cérémonies se succèdent pour édifier un monument voulu par les associations d’anciens internés et déportés et la municipalité communiste fin 1963. Des projets comparables avaient successivement échoué en 1945 et en 1957.

En 1973, la Ville de Drancy organise une exposition sur l’histoire du camp, qu’elle confie à l’abbé Raymond Liegibel, fondateur de la société d’histoire drancéenne. L’année 1976 voit aboutir le projet de 1963 et en mai est inauguré le monument, confié au sculpteur Shelomo Selinger à la suite d’un concours international trois ans plus tôt. Financée par une souscription, la sculpture conçue par ce rescapé polonais de la Shoah a la particularité de faire directement allusion à la culture juive. Il y représente la souffrance et le chemin des déportés, mais aussi le “kaddish” ou prière des morts. Des inscriptions en yiddish et en hébreu biblique complètent l’ensemble.

Les premières tentatives de protection de la cité de la Muette

La mémoire du site est aussi liée à son histoire sociale et architecturale. Réhabilité en tant que logement social en 1948, le U côtoie tours, peignes et redents toujours occupés par des gendarmes et leurs familles. En 1956, l’Office d’HLM fait construire de nouveaux grands logements au seul Marcel Lods à proximité immédiate du U puis cède en 1973 au ministère de la Défense les bâtiments qu’occupent les gendarmes en vue d’une démolition-reconstruction. Une protection au titre des Monuments historiques de la cité est envisagée en 1976 au moment de la destruction des tours et des peignes mais n’aboutit pas. En 1980, une première découverte importante a lieu, lors de la construction du gymnase qui jouxte la cité et le groupe scolaire à proximité : il s’agit de la découverte d’un tunnel creusé par des internés en septembre 1943, découvert avant de déboucher.

Le procès de Klaus Barbie et l’installation d’un wagon-témoin

En 1987, la Ville de Drancy se porte partie civile au procès de Klaus Barbie. Dans la foulée, le maire Maurice Nilès et les associations décident d’ajouter au monument de Shelomo Selinger un wagon du souvenir. Celui-ci est choisi au dépôt du Bourget parmi les wagons de type K restants. Shelomo Selinger réaménage alors l’espace commémoratif et lie son monument au wagon-témoin. Celui-ci est inauguré en novembre 1988 et il est protégé au titre des Monuments historiques dès mars 1990 comme objet mobilier. Au cours de la décennie, l’association fonds mémoire d’Auschwitz (AFMA) s’installe au rez-de-chaussée de la cité avec une exposition et un accueil, notamment destiné aux groupes scolaires. Fin septembre 1997, l’Eglise de France choisit le site de Drancy pour y prononcer sa déclaration de repentance au sujet de ses prises de position insuffisantes sous l’Occupation pour condamner la persécution des Juifs de France. Cette déclaration de repentance fait écho au discours du Vél’ d’hiv’ prononcé par le Président de la République, Jacques Chirac, en juillet 1995.

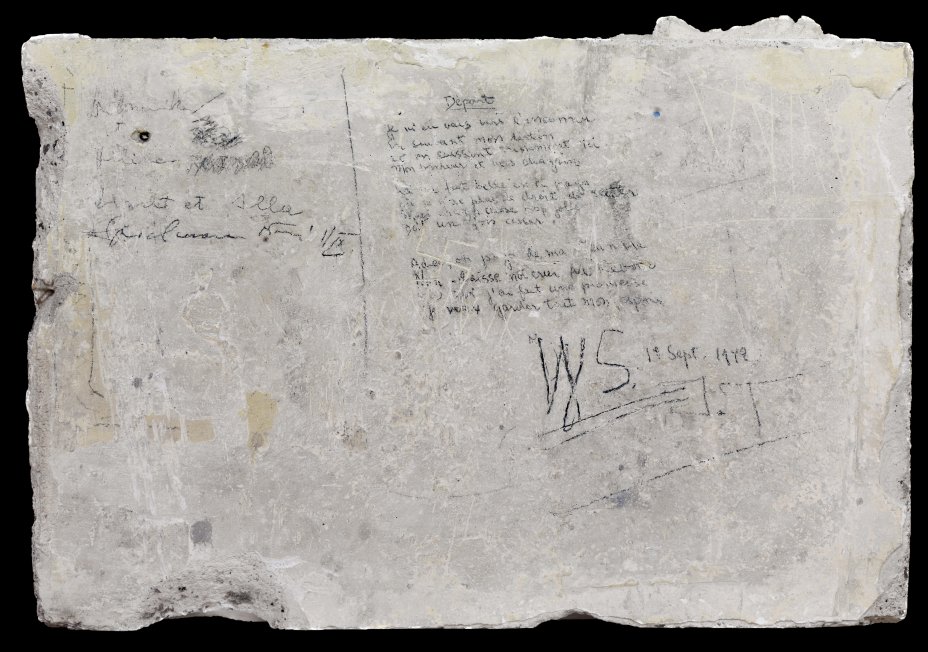

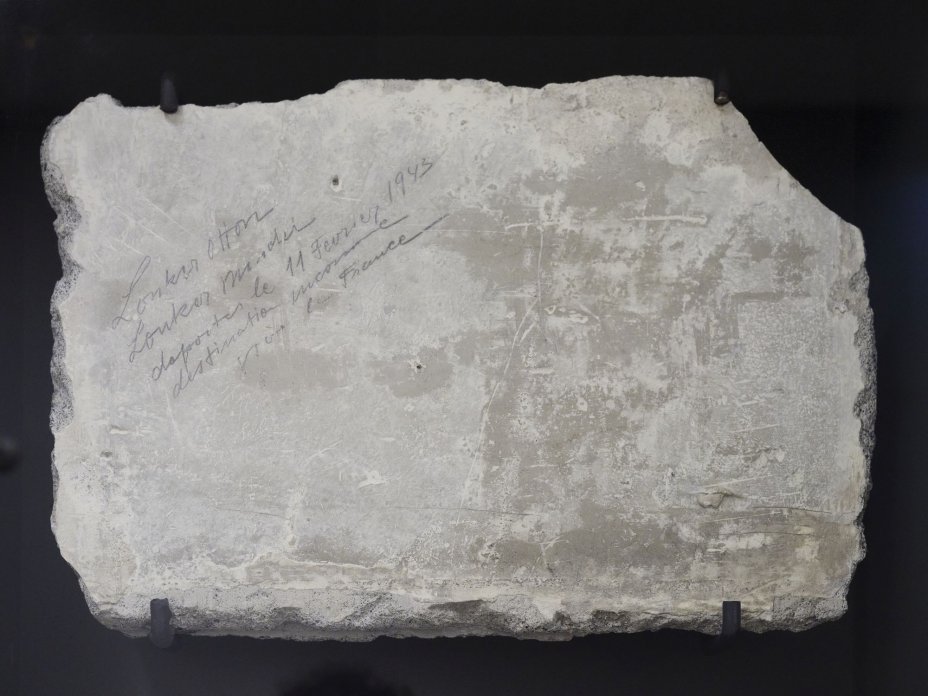

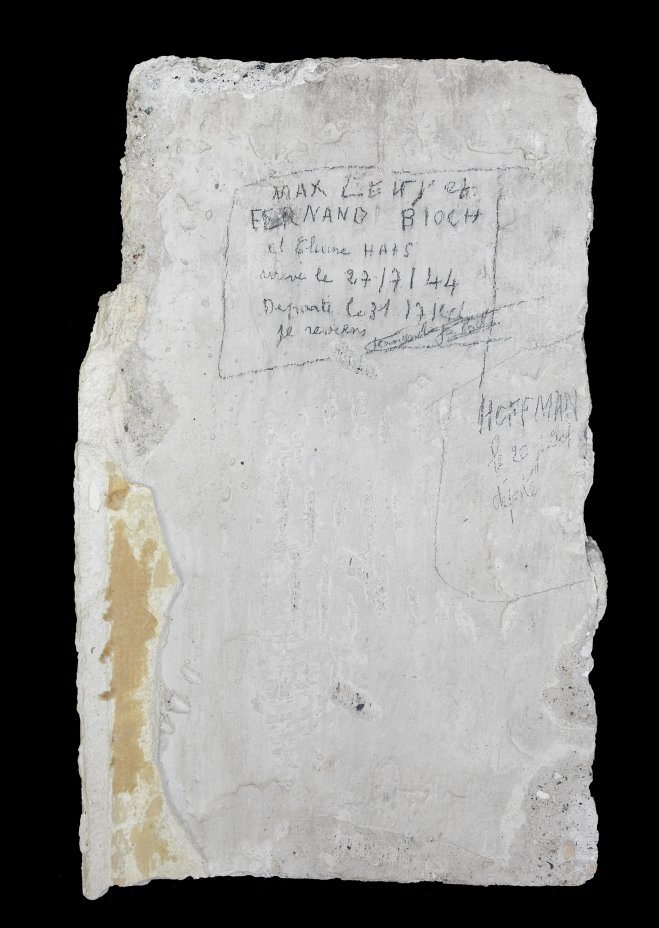

La découverte des graffitis

De nouvelles découvertes importantes ont lieu au tournant du XXe siècle. En 1998, le photographe William Betsch découvre des graffitis dans les caves de la cité. Si certains avaient été photographiés dès 1945, cette découverte montre que des traces subsistent encore dans le bâtiment. Un nom, une date, un sentiment peuvent s’y lire. Betsch alerte enfin la direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France alors que les huisseries conçues par Jean Prouvé étaient en train d’être remplacées par l’Office d’HLM départemental.

Classement de la cité de la Muette au titre des Monuments historiques

La cité de la Muette est classée au titre des Monuments historiques le 25 mai 2001 après une instance de classement mettant fin au remplacement des huisseries de Prouvé. Elle est protégée au titre de « réalisation architecturale et urbanistique majeure du XXème siècle […] et en raison également de son utilisation durant la deuxième guerre mondiale d’abord comme camp d’internement, puis comme camp de regroupement avant la déportation, qui en fait aujourd’hui un haut lieu de la mémoire nationale ». Le 6 mai 2002, le tunnel est à son tour classé. En 2009-2011, la reconstitution à l’identique d’une partie des huisseries permettent la mise au jour de nouveaux graffitis.

Le Mémorial de la Shoah à Drancy

Envisagé dès 2006, le Mémorial de la Shoah de Drancy est finalement inauguré en septembre 2012 face à la cité de la Muette sur un terrain repéré par Serge Klarsfeld. Derrière une façade vitrée qui permet de bien voir la cité de l’intérieur du musée, le Mémorial est constitué d’une collection permanente, d’une exposition temporaire et de salles de médiation destinées au grand public et aux scolaires. L’équipe du musée organise des visites guidées et une programmation éducative et culturelle à destination des habitants du département et au-delà.

Si l’histoire du camp de Drancy est connue, la présence sur site d’une telle institution rappelle l’importance de poursuivre la recherche sur ce lieu et les 80 000 internés juifs qui y sont passés.

Visite

Informations pratiques

Accès libre à l’extérieur de la cité de la Muette.

Possibilité de voir le wagon-témoin, le monument de Shelomo Selinger et les plaques commémoratives.

Visiter le Mémorial de la Shoah à Drancy face à la cité de la Muette

Ouvert du dimanche au jeudi, de 10h à 18h.

Fermé vendredi et samedi.

Entrée libre

Plus d'informations sur drancy.memorialdelashoah.org

Visite virtuelle du Mémorial de la Shoah

Sources

Les archives conservées par le mémorial de la Shoah

Consulter les archives conservées par le Mémorial de la Shoah

Les archives conservées par les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

Images de la cité de la Muette avant-guerre

Le camp de Drancy 1940-1944

- Le camp de Drancy seuil de l'enfer juif, recueil d'estampes de Georges Horan

- Cité de la Muette (Documentaire de Jean-Patrick Lebel, 1986)

- Cité de la Muette (témoignages d’ancien.ne.s interné.e.s)

Images de la cité de la Muette après-guerre

- Collection de photographies Roger Henrard 12FI Drancy/1 à 8 Commune de Drancy : cité de la Muette (architectes Eugène Beaudouin et Marcel Lods), les « Gratte-ciel », avenue Henri-Barbusse, voie ferrée. - (1952-1953)

- https://archives.seinesaintdenis.fr/ark:/79690/vta6c97c03f753bf51f

- https://archives.seinesaintdenis.fr/ark:/79690/vtab56dcac44a4d0f15

- https://archives.seinesaintdenis.fr/ark:/79690/vtabfd058966df9f4b5

- https://archives.seinesaintdenis.fr/ark:/79690/vta17ad9ba19c967f08

- https://archives.seinesaintdenis.fr/ark:/79690/vta6c933016f03d9adb

- https://archives.seinesaintdenis.fr/ark:/79690/vta7362a45b4a5ffdc3

- https://archives.seinesaintdenis.fr/ark:/79690/vta0c15b6e35a565ffb

- https://archives.seinesaintdenis.fr/ark:/79690/vtafa61f1949bb56b7f

- Photographie de Claude Venezia. Alentours de la cité du Bois de Groslay : les cinq tours de la cité de la Muette. Drancy. - (1970)

Archives conservées par les Archives nationales

Pour aller plus loin

Exposition Les gratte-ciel oubliés de la Cité de la Muette (1931-1976)

La restauration des graffiti de la Cité de la Muette

Brochure produite par le Service du patrimoine culturel de la Seine-Saint-Denis

Je voudrais un jour vous revoir

d’Antoine Feuer et Grégoire Osoha

Productions Pelican

Les lettres des déportés.

Il en existe des milliers. Écrites par des adolescents, des mères de famille, des hommes courbés par le poids du temps. Des lettres adressées par plus de 60 000 personnes arrêtées parce qu’elles étaient juives, et internées dans des camps de transit, notamment à Drancy, en attendant leur déportation par les nazis vers la mort.

Mémorial de la Shoah

Le Mémorial de la Shoah de Drancy a été créé en 2012 en face de la Cité de la Muette en Seine-Saint-Denis, un ensemble architectural construit dans les années 30, initialement conçu pour y accueillir des logements sociaux. Réquisitionné par l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale avec la complicité du Régime de Vichy, ces bâtiments deviennent en 1941 un camp d’internement pour les juifs de France afin de les exclure du reste de la société.

© Manolo Mylonas, Département de la Seine-Saint-Denis 2024

Les lieux d'histoire en Seine-Saint-Denis

Camp de Drancy

La cité de la Muette à Drancy fut réquisitionnée en 1941 par les nazis pour en faire le principal camp d’internement et de transit des Juifs de France.

Gare du Bourget-Drancy

Principale gare de déportation des Juifs de France vers Auschwitz-Birkenau entre mars 1942 et juin 1943. Au total, 40 450 ont été déportées depuis cette gare.

Gare de Bobigny

De juillet 1943 et jusqu’à l’été 1944, le principal lieu de départ de la déportation des Juifs de France. Au total, 22 500 ont été déportées depuis cette gare.

Camp du fort de Romainville

Réquisitionné par les forces d’occupation allemande en 1940, il est transformé en camp d’internement puis de transit pour les personnes résistantes et victimes de la répression.

Quai aux bestiaux

En 1944, il sert au départ de 4 convois de déportation liés à la politique de répression, dont l’ultime convoi parti de France le 15 août 1944. Au total, 3 250 personnes ont été déportées depuis ce quai.

Camp de la caserne des Suisses

Utilisé pendant la guerre comme camp des ressortissants étrangers “des puissances ennemies du Reich”. Plus de 2000 hommes y furent internés durant toute la période de l’occupation allemande.

Aéroport du Bourget

Point stratégique pendant toute la guerre, il est victime de bombardements par les deux camps ennemis. Il sert au rapatriement des prisonniers et déportés au printemps 1945.

Pour aller plus loin

Musées et lieux de mémoire à visiter au-delà de la Seine-Saint-Denis afin de mieux comprendre l’histoire de la Résistance et de la Shoah en France.