© Archives de la ville de Bobigny

À partir de juillet 1943 et jusqu’à l’été 1944, la gare de Bobigny est le lieu de départ de la déportation des Juifs de France. Durant cette période, au sein de 21 convois, sont déportés 22 500 hommes, femmes et enfants – soit un tiers des déportés juifs de France – principalement vers Auschwitz-Birkenau. Seul exemple de gare ayant servi à la déportation restée proche de sa configuration des années 1940, le site devient mémorial, lors de son inauguration le 18 juillet 2023.

En savoir plus sur le lieuGare de Bobigny

1943-1944, lieu de déportation des Juifs de France

© Archives de la ville de Bobigny

Histoire

Jacques Baltar - Convoi n° 57 du 18 juillet 1943

Billet jeté du train

Bobigny, 18 juillet 1943. Un convoi de 1009 personnes juives – hommes, femmes et enfants – quitte la gare de la grande ceinture de Bobigny, direction Auschwitz-Birkenau. Numéroté 57, c’est le premier des 21 convois à partir de Bobigny vers les centres de mise à mort.

Une nouvelle gare pour la déportation des Juifs

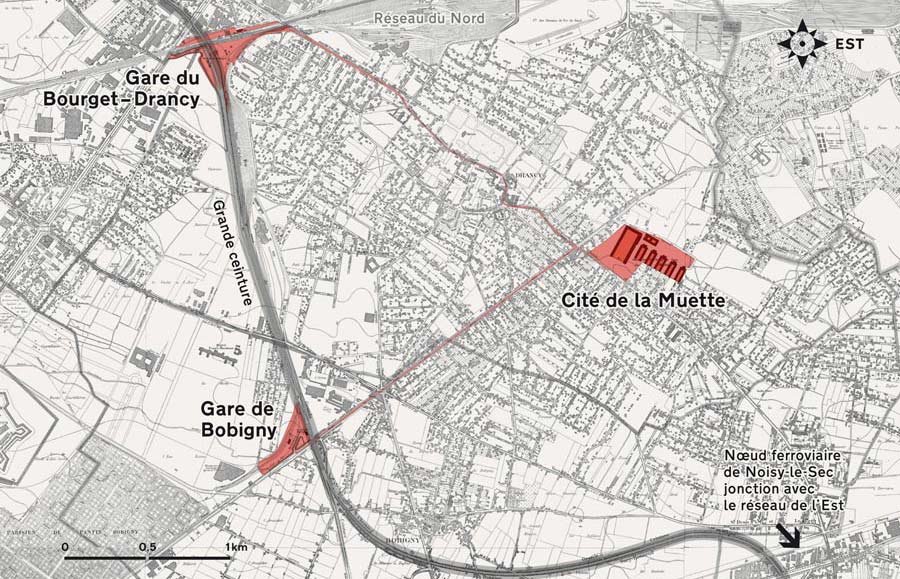

Alors que depuis l’été 1942, l’essentiel des convois partaient de la gare du Bourget-Drancy, ce changement de gare de départ est décidé par le capitaine SS Aloïs Brunner. Celui-ci est arrivé en France le 9 mai 1943 pour intensifier la politique de déportation. Plusieurs raisons semblent avoir présidé au choix de quitter la gare du Bourget-Drancy pour celle de Bobigny. En premier lieu, la partie "voyageurs" du trafic n'y est plus en activité. Ensuite la gare est composée d’une longue voie de garage, à laquelle les véhicules peuvent accéder directement. Par ailleurs, isolée au milieu de champs et de jardins ouvriers, à l’ouest du bourg, elle est aussi plus discrète. Enfin, elle est plus éloignée de l’aéroport du Bourget, de nouveau menacé par les bombardements durant l’été 1943. Sans compter que la gare est aussi proche du camp de Drancy que celle du Bourget et que les trains passaient déjà devant elle.

Le site de Bobigny est assez simple : il comprend un bâtiment de voyageurs (utilisé jusqu’en 1939) où habitent durant la guerre 4 familles de cheminots, une halle de marchandises et des voies ferrées.

Un convoi tous les 15 jours

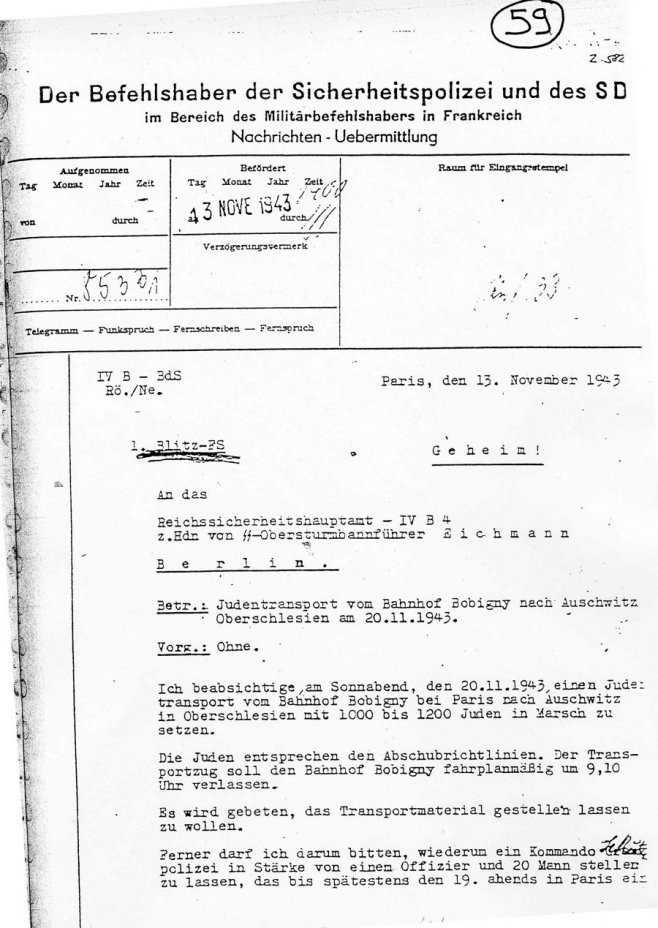

À compter de juillet 1943, un convoi part à peu près tous les 15 jours de Bobigny. Durant de cette période, plusieurs convois sont surchargés, dépassant le volume déjà conséquent des 1000 déportés. Le 20 novembre 1943, ce sont 1201 personnes. 1152 le 20 janvier 1944, 1203 le 3 février. 3 convois atteignent 1500 personnes, dont le plus important celui du 16 mars 1944 avec 1504 personnes. Les conditions d’enfermement dans les wagons sont telles qu’une partie des déportés meurent avant l’arrivée à Auschwitz. Parmi ces départs, un convoi détonne, le 73 du 15 mai 1944, composé uniquement d’hommes, il part vers les pays baltes, où les déportés sont utilisés pour nettoyer des charniers avant d’être eux-mêmes éliminés.

Les derniers convois

Le débarquement du 6 juin et l’avancée des Alliés sur le territoire français ne remettent pas en question la priorité accordée à la déportation des Juifs. Le 31 juillet 1944, un convoi de 1300 déportés, dont 300 enfants, part de la gare de Bobigny. C’est le dernier grand convoi de Brunner. Celui-ci prend la fuite le 17 août, avec 51 otages juifs en direction du camp de Compiègne. Il y rejoint un convoi de 1204 personnes qui quitte la France le lendemain pour le camp de concentration de Buchenwald. Le 18 août, le camp de Drancy est libéré.

Aloïs Brunner, pivot du génocide

Les convois de Bobigny racontent la persécution selon Aloïs Brunner, nazi qui avait déjà organisé la déportation des Juifs d’Autriche et de Grèce. Brunner souhaite reprendre la main et met à l’écart l’administration française, qu’il juge inefficace. Il peut ainsi reproduire les procédés déjà mis en œuvre en Allemagne et dans d’autres pays. Il systématise la déportation des Juifs, jusque-là « non déportables » en raison de leur nationalité, ainsi que les conjoints d’“aryens”. Il s’attaque aux maisons d’enfants de l’Union Générale des Israélites de France, qui servaient de refuge à des enfants juifs qui avaient perdu leurs parents. Les derniers convois comprennent une proportion importante d’enfants issus de ces maisons.

La résistance et la solidarité

Cependant Brunner ne parvient pas à ses fins. Les Juifs rescapés de l’année 1942 ont organisé des résistances et des solidarités. Celles-ci limitèrent les arrestations envisagées par Brunner, ce qui explique le fait que les convois ne reprirent jamais le rythme qui avait été celui de la gare du Bourget-Drancy.

Si Brunner ne parvint jamais à réinstaurer la cadence de déportation de 1942, la gare de Bobigny demeure néanmoins la deuxième gare de déportation des Juifs de France après celle du Bourget-Drancy, avec 22 500 personnes déportées au total, parmi lesquelles 10 222 femmes et 2952 enfants.

À retenir

- La gare a servi de point de départ de la déportation des Juifs et Juives de France entre le 18 juillet 1943 et le 17 août 1944.

- 22 500 personnes juives ont été déportées depuis la gare de Bobigny.

- Le site de la gare a été redécouvert en 2005 après le départ de l’entreprise qui l’occupait.

Mémoire

Le 26 septembre 1948, trois plaques sont apposées sur le site à l’initiative de la Confédération générale des internés de partis politiques, en association avec l’Union internationale contre le racisme. Toutefois, elles mettent en avant la résistance des cheminots et ne spécifient pas que les victimes sont juives même si le camp de Drancy est bien mentionné.

À partir de 1954, l'entreprise de ferraillage Lautard installe son activité sur le site de la gare de Bobigny, loué à la SNCF, et en occupe progressivement la totalité. L'activité de fret déclinant, la SNCF n’en a plus l’usage. Cependant, des cheminots continuent d’habiter dans l’ancien bâtiment des voyageurs.

En 1984, le réalisateur Henri Jouf tourne dans la gare un court-métrage intitulé Bobigny, Gare de la douleur dans lequel un chef de gare découvre le passé de la gare et entend au milieu de la ferraille la voix des déportés. La mémoire du lieu commence à prendre forme.

En 1987, pourtant année du retentissant procès Klaus Barbie, la SNCF prévoit la destruction du bâtiment de la gare. Alertée par l’Association Fonds Mémoire d’Auschwitz (AFMA) créée par les rescapés Georges Wellers et Henri Moraud cette même année, le maire de Bobigny et président du conseil général de la Seine-Saint-Denis Georges Valbon écrit au Premier ministre pour proposer un musée de la Résistance du rail et de la déportation.

Le dimanche 10 octobre 1993, une première cérémonie est organisée sur le site même de l’ancienne gare de déportation à l’initiative de l’AFMA. La cérémonie est soutenue par la municipalité de Bobigny, qui pose à cette occasion une plaque sur le bâtiment des voyageurs.

Dans le sillage du classement de la cité de la Muette à Drancy, l’idée d’une protection au titre des Monuments historiques de l’ancienne gare fait son chemin. Encouragée en 2002, validée en commission régionale du patrimoine et des sites en janvier 2003, il faut attendre début 2005 pour que l’arrêté d’inscription soit publié et suivi d’une extension de protection en 2009. Entretemps, le ferrailleur quitte le site courant 2005.

À partir de 2005, la Ville de Bobigny confie la valorisation de l'ancienne gare de déportation de Bobigny à l’architecte Anne Bourgon. En 2008, l’extérieur du bâtiment des voyageurs protégé est restauré. Un long travail associant la SNCF et la Ville, sous la direction d’un conseil scientifique, commence, pour aboutir à un espace mémoriel. En 2011, une étape est franchie : la SNCF met à disposition le terrain à la Ville et reconnaît l’implication du groupe ferroviaire dans la déportation. En 2012, en parallèle de l’ouverture du Mémorial de la Shoah de Drancy, une partie du site est réaménagée en espace paysager et accueille une première exposition historique en extérieur.

Le 18 juillet 2023, le Mémorial de l’ancienne gare de déportation de Bobigny est inauguré par la ville de Bobigny et ses partenaires. Il repose sur une mise en scène sobre et un lieu qui a été globalement conservé afin de représenter le vide et en même temps ce qui a eu lieu ici. Il sert ainsi à la fois de lieu pédagogique, d’accueil du public et d’espace de recueillement et de cérémonie.

Visiter

Visiter le Mémorial de l’ancienne gare de déportation de Bobigny

Ouvert du mercredi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Entrée libre.

Adresse

151 avenue Henri Barbusse

93 000 Bobigny

Plus d’informations

Sources

Les archives conservées par les Archives municipales de Bobigny

Informations pour consulter les archives conservées par la ville de Bobigny

Les archives conservées par le Mémorial de la Shoah

Consulter les archives conservées par le Mémorial de la Shoah

Les archives conservées par les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

Avant la Seconde Guerre mondiale

Pour aller plus loin

Document à consulter

Brochure produite par le Service du patrimoine culturel de la Seine-Saint-Denis

Le Mémorial de l’ancienne gare de déportation de Bobigny

Les lieux d'histoire en Seine-Saint-Denis

Camp de Drancy

La cité de la Muette à Drancy fut réquisitionnée en 1941 par les nazis pour en faire le principal camp d’internement et de transit des Juifs de France.

Gare du Bourget-Drancy

Principale gare de déportation des Juifs de France vers Auschwitz-Birkenau entre mars 1942 et juin 1943. Au total, 40 450 ont été déportées depuis cette gare.

Gare de Bobigny

De juillet 1943 et jusqu’à l’été 1944, le principal lieu de départ de la déportation des Juifs de France. Au total, 22 500 ont été déportées depuis cette gare.

Camp du fort de Romainville

Réquisitionné par les forces d’occupation allemande en 1940, il est transformé en camp d’internement puis de transit pour les personnes résistantes et victimes de la répression.

Quai aux bestiaux

En 1944, il sert au départ de 4 convois de déportation liés à la politique de répression, dont l’ultime convoi parti de France le 15 août 1944. Au total, 3 250 personnes ont été déportées depuis ce quai.

Camp de la caserne des Suisses

Utilisé pendant la guerre comme camp des ressortissants étrangers “des puissances ennemies du Reich”. Plus de 2000 hommes y furent internés durant toute la période de l’occupation allemande.

Aéroport du Bourget

Point stratégique pendant toute la guerre, il est victime de bombardements par les deux camps ennemis. Il sert au rapatriement des prisonniers et déportés au printemps 1945.

Pour aller plus loin

Musées et lieux de mémoire à visiter au-delà de la Seine-Saint-Denis afin de mieux comprendre l’histoire de la Résistance et de la Shoah en France.