© IGN, Photothèque Nationale, 1962

Fort militaire datant du milieu du XIXe siècle, le fort de Romainville, situé dans la commune des Lilas, fut réquisitionné par les forces d’occupation allemande en 1940. Il est transformé dès l'automne 1940 en camp d’internement puis de transit pour les personnes résistantes et victimes de la répression. Y furent internés majoritairement des femmes ensuite déportées au camp de Ravensbrück en Allemagne. Le fort accueillera le premier Mémorial national des femmes en résistance et en déportation en 2028, un projet de la ville des Lilas et du Musée de la Résistance nationale.

En savoir plus sur le lieuFort de Romainville, Les Lilas

1940-1944, Camp d'internement et de transit de résistantes et résistants

© Manolo Mylonas, Département de la Seine-Saint-Denis

Histoire

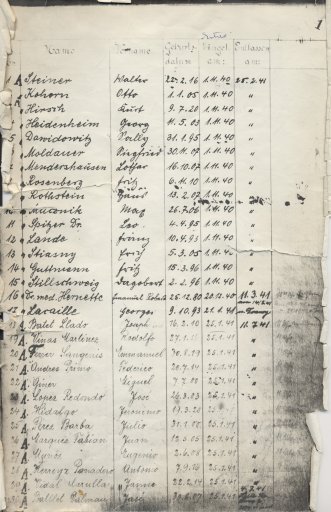

Fort de Romainville, Juin 1940. Le 401e régiment d’artillerie de défense anti-aérienne, installé dans ces murs depuis les années 1920, quitte les lieux sans avoir combattu. Paris est déclarée “ville ouverte” et les troupes allemandes entrent dans la capitale. L’occupation allemande commence. De nombreux lieux sont réquisitionnés, dont le fort. Dès octobre 1940, il abrite des troupes de l’armée allemande. Le 1er novembre 1940, les premiers détenus sont enregistrés.

Histoire et configuration du fort

L’espace total du fort, avec ses glacis, est proche des 25 hectares. Créé en 1840-1842 pour assurer la défense de Paris aux côtés de 15 autres forts détachés et des fortifications ceinturant la capitale, il est constitué de bastions défensifs unis par une enceinte de remparts extérieurs couvrant des postes de tir et des locaux techniques, appelés casemates. Il abrite également en son sein deux casernements et une place d’armes, et présente la singularité d’être sur deux niveaux car à flanc de côteau.

Le fort devient un camp de détention

Suite à un décret du 12 décembre 1940 du Commandement militaire allemand en charge de la zone occupée, le fort de Romainville devient officiellement le premier camp pour la « détention administrative par mesure de sûreté ». Sur les six premiers mois de fonctionnement du camp plus de sept détenus sur dix sont des ressortissants “des puissances ennemies en guerre contre le Reich”, notamment des Britanniques et des Yougoslaves. Il fonctionne en lien avec le camp de la caserne des Suisses, à Saint-Denis.

Un camp d'otages

L’invasion de l’URSS en juin 1941 a des conséquences sur le dispositif des camps allemands en France occupée. Le fort de Romainville est désormais intégré au Frontstalag 122, un réseau de camps dont le pivot est le camp de Royallieu à Compiègne. En août 1942, le nombre de détenus passe de 60 à 360 car le fort devient une « réserve d’otages » pour les représailles aux actions de la résistance. À chaque fois que les forces d’occupation allemande sont attaquées par la Résistance, un certain nombre de détenus du fort est choisi pour être exécuté au Mont-Valérien. Au total, 209 détenus du fort ont été fusillés principalement entre août 1942 et octobre 1943.

Le convoi des 31 000

La majorité des 230 femmes résistantes déportées à Auschwitz-Birkenau le 24 janvier 1943 font partie de ce groupe d’otages internés au fort qui, exceptionnellement, ne sera pas fusillé. Beaucoup sont des militantes communistes. Transférées à Compiègne les 22 et 23 janvier, elles furent intégrées à un convoi de résistants où se trouvait plus de 1500 hommes. Elles occupaient les quatre derniers wagons du train. Le train fut scindé en deux en Allemagne : les hommes partant au camp de concentration de Sachsenhausen, près de Berlin, les femmes à Auschwitz-Birkenau. À l’arrivée, ces dernières furent immatriculées dans la série de numéros 31 000. Aucun autre convoi de résistantes et de victimes de la répression ne fut envoyé à Auschwitz-Birkenau. Par la suite, ces dernières furent majoritairement déportées au camp de Ravensbrück, celui réservé aux femmes dans le système concentrationnaire nazi.

Un camp de transit pour la déportation

À partir du printemps 1943 et jusqu’à la Libération, les convois massifs de déportation deviennent le premier outil de la répression contre la Résistance et la population française mais aussi pour alimenter en main-d’½uvre forcée le système concentrationnaire nazi. Avec le camp Royallieu à Compiègne, le fort devient un camp de transit pour les départs vers les camps de concentration.

Un camp de femmes résistantes

En février 1944, les rôles des camps de transit du Fronstalag 122 sont modifiés. Les hommes continuent à être déportés depuis Compiègne, quand les femmes sont internées exclusivement au fort de Romainville. Il devient alors l’unique point de départ des femmes déportées vers le camp de concentration de Ravensbrück. Y sont envoyées des détenues arrivées de toute la France dont la déportation a déjà été décidée. Elles y attendent leur départ généralement une quinzaine de jours. Près de 1 000 partent en deux convois en avril et mai 1944 du quai aux bestiaux de la gare de Pantin. À partir de fin mai, elles sont déportées des gares parisiennes par petits contingents, dans des transports formés de voitures de voyageurs.

La libération du fort de Romainville

La majorité des dernières détenues du fort sont déportées les 11 et 15 août 1944 depuis la gare de Pantin, alors que 47 internées sont libérées le 19 août et remises à la Croix-Rouge. Dans les heures qui suivent, la garnison allemande en place commence à quitter les lieux. Pourtant le soir-même, onze résistants et civils sont conduits au fort et lui sont remis. Elle les fusille et brûle les corps le 20 août.

C’est bien le rôle central du camp dans la politique répressive allemande en France occupée qui est déterminant pour l’histoire du site. Près de 7 000 personnes y furent détenues, dont la majorité – à peu près 3 900 – était des femmes. 90 % de ces femmes furent déportées. Ainsi plus de 40 % des déportées de France, par mesure de répression, sont passées par le fort de Romainville. Hommes et femmes confondus, 30 % des déportés du fort ne sont pas revenus.

À retenir

- En juin 1940 les forces d’occupation allemande réquisitionnent le fort de Romainville.

- Entre la fin 1940 et juin 1941, le fort est utilisé principalement comme camp de détention pour des étrangers "ressortissants des puissances ennemies du Reich".

- Entre 1942 et 1943, une partie des internés du fort sont considérés comme des otages pouvant être exécutés au Mont-Valérien en représailles aux actions de la Résistance.

- En 1943, une majorité des détenus du fort, hommes et femmes, sont déportés.

- À partir de février 1944, des femmes résistantes et victimes de la répression y sont majoritairement internées avant d’être déportées.

- Au total environ 7 000 personnes ont été internées au fort de Romainville, parmi lesquelles près de 3 900 étaient des femmes.

Mémoire

Le site du fort a été globalement préservé. Redevenu enceinte militaire à la fin de la guerre, il l’était encore en partie en 2024. Il accueille aussi, depuis 1984, une tour de télédiffusion.

Cependant le fort de Romainville a pâti d’une mémoire « faible » qui peut s’expliquer par l’occupation militaire des lieux après-guerre mais aussi par la difficulté à trouver du commun entre les internés et les événements qui y ont eu lieu durant la guerre. Ainsi plusieurs mémoires vont s’y succéder et cohabiter, prenant d’ailleurs la forme de plaques à l’entrée du site.

À la Libération, deux figures de la résistance communiste lui sont associées et sont célébrées. La première de ces figures est Danièle Casanova. Militante communiste, elle était responsable de l’Union des Jeunes Filles de France avant-guerre, puis une des cadres dans la Résistance du Parti communiste clandestin. Elle est internée au fort plusieurs mois et déportée vers Auschwitz par le convoi du 24 janvier 1943. Elle ne revient pas. La deuxième personnalité marquante est celle du Colonel Fabien, de son nom civil Pierre Georges. Il fut l’auteur, le 21 août 1941, du premier attentat par arme à feu de la lutte armée communiste contre les Allemands. Arrêté en novembre 1942, il connait plusieurs internements avant d’arriver au fort de Romainville, dont il parvient à s’évader le 1er juin 1943. Il meurt au combat le 27 décembre 1944 en Allemagne. Cependant ces deux figures n’incarnent qu’une partie de l’histoire du fort.

Une cérémonie est aussi organisée dès 1945 pour les 11 derniers détenus massacrés au sein du fort, qui témoigne du choc de la population locale face au charnier qu’elle découvre en 1944. Cet événement brouille la mémoire des lieux en faisant du fort d’abord un lieu de massacre.

À partir de 1954, une cérémonie s’y déroule dans le cadre de la journée nationale de la déportation, fin avril, qui devient un événement important de la Seine-Saint-Denis après la création du Département en 1968. D’autres mémoires émergent, portées par des acteurs divers, visant à rendre hommage aux 46 otages fusillés au Mont-Valérien le 21 septembre 1942 ou aux femmes déportées en 1944.

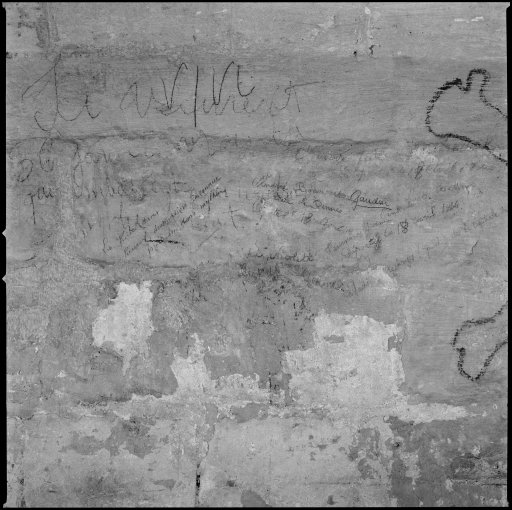

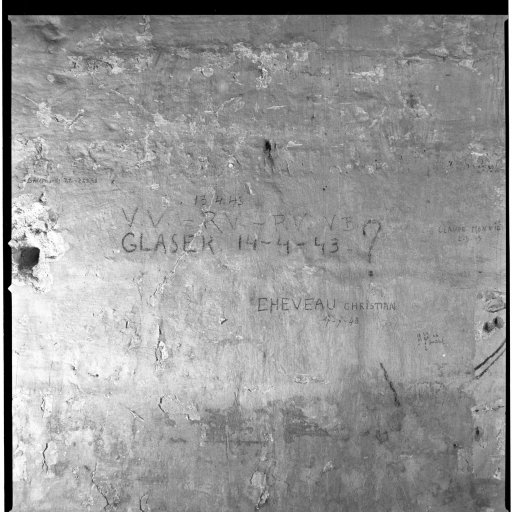

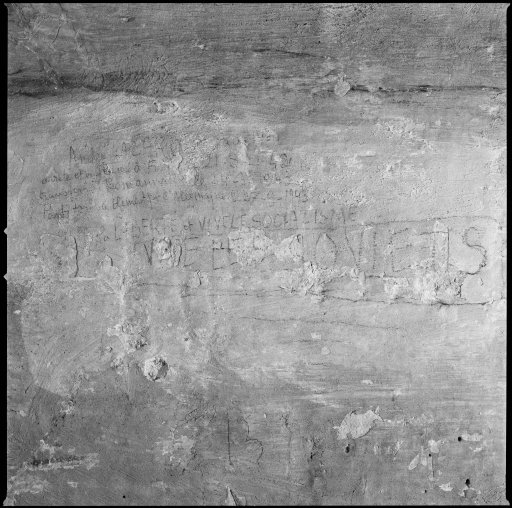

Les années 2000 voient de nouvelles recherches renforcer l’histoire du camp. En 2005, l’historien Thomas Fontaine publie un ouvrage sur Les oubliés de Romainville qui présente l’histoire du fort, du camp allemand et de ses victimes. Des graffitis encore lisibles sont aussi découverts dans la casemate 17 : 53 auteurs – 14 femmes et 39 hommes – sont identifiés. Bien qu’assez divers, ces graffitis se résument souvent à « un nom, un prénom, une adresse », quelques éléments pour ne pas être oublié. Ils ont été restaurés en 2023 dans le cadre de l’aménagement du futur Mémorial national des femmes.

Toutefois, le fort de Romainville qui constitue, avec le camp de Royallieu à Compiègne et la prison de Fresnes, l’un des trois lieux principaux de l’internement des victimes de la répression au niveau national, reste méconnu. Le site est désormais au c½ur d’un projet de réaménagement global prévoyant notamment la création d’un Mémorial national des femmes en Résistance et en Déportation pour 2028, dans une partie des casemates et grâce à un parcours extérieur.

Sont lisibles ceux de Jeanne Chauviré, Andrée Bonnavita, Norma Nicolleti et Eugénie [Yvonne] Fournier, résistantes communistes, ainsi que celui de Madeleine Deshayes. Elles ont été déportées le 18 avril 1944. © Emmanuelle Jacquot, Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.

Visiter

Informations pratiques

Le fort de Romainville est actuellement fermé au public.

Il accueillera le Mémorial national des femmes en résistance et en déportation en 2028.

Des visites sont organisées lors de certaines journées de commémoration ainsi que pendant les Journées Européennes du Patrimoine. Pour plus d'information voir l'agenda du réseau.

Sources

Les archives conservées par les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

Avant la Seconde Guerre mondiale

Pendant la Seconde Guerre mondiale 1940-1944

- Portraits d’internés, peintures, 1942

- Vue aérienne, août 1944

- Le massacre du fort de Romainville, août 1944

Après la Seconde guerre mondiale

Photographies

- Commémorations, 1947 et 1954 (Journal l’Humanité, 83FI)

- Commémorations, 1980-1986 (Conseil général de la Seine-Saint-Denis, 1720W)

- Les graffiti de la casemate 17, 2009-2016 (Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, 3337W-3339W)

Archives audiovisuelles

- Témoignage filmé de Serge Choumoff, ancien résistant interné au Fort de Romainville, 2003 (2AV/21927-21932) - bientôt disponible

- Témoignage filmé de Gilberte Jatteau, ancienne résistante et internée au Fort de Romainville, 2014 (138AV/1)

Les collections du Musée de la Resistance Nationale à Champigny-Sur-Marne

Musée de la Résistance nationale à Champigny – Les collections

Mémorial national des femmes en résistance et en déportation

Les lieux d'histoire en Seine-Saint-Denis

Camp de Drancy

La cité de la Muette à Drancy fut réquisitionnée en 1941 par les nazis pour en faire le principal camp d’internement et de transit des Juifs de France.

Gare du Bourget-Drancy

Principale gare de déportation des Juifs de France vers Auschwitz-Birkenau entre mars 1942 et juin 1943. Au total, 40 450 ont été déportées depuis cette gare.

Gare de Bobigny

De juillet 1943 et jusqu’à l’été 1944, le principal lieu de départ de la déportation des Juifs de France. Au total, 22 500 ont été déportées depuis cette gare.

Camp du fort de Romainville

Réquisitionné par les forces d’occupation allemande en 1940, il est transformé en camp d’internement puis de transit pour les personnes résistantes et victimes de la répression.

Quai aux bestiaux

En 1944, il sert au départ de 4 convois de déportation liés à la politique de répression, dont l’ultime convoi parti de France le 15 août 1944. Au total, 3 250 personnes ont été déportées depuis ce quai.

Camp de la caserne des Suisses

Utilisé pendant la guerre comme camp des ressortissants étrangers “des puissances ennemies du Reich”. Plus de 2000 hommes y furent internés durant toute la période de l’occupation allemande.

Aéroport du Bourget

Point stratégique pendant toute la guerre, il est victime de bombardements par les deux camps ennemis. Il sert au rapatriement des prisonniers et déportés au printemps 1945.

Pour aller plus loin

Musées et lieux de mémoire à visiter au-delà de la Seine-Saint-Denis afin de mieux comprendre l’histoire de la Résistance et de la Shoah en France.