© Département de la Seine-Saint-Denis

Implantée en 1871, la gare du Bourget-Drancy a été le principal point de départ de la déportation des Juifs de France vers Auschwitz-Birkenau entre mars 1942 et juin 1943, avec 40 450 juifs et juives déportés de la gare sur 74 000 déportés depuis toute la France.

En savoir plus sur le lieuGare du Bourget-Drancy

1942-1943, lieu de déportation des Juifs de France

© Manolo Mylonas, Département de la Seine-Saint-Denis 2024

Histoire

Gare du Bourget-Drancy, 22 juin 1942. Un convoi de 996 personnes juives entame un périple meurtrier vers le centre de mise à mort d’Auschwitz-Birkenau. Il s’agit du troisième convoi des Juifs à partir de France, après ceux du 27 mars 1942 et du 5 juin 1942. Ces deux premiers convois étaient composés d’internés du camp de Drancy et de celui de Compiègne. Si une partie des déportés monte en gare au Bourget, le réel départ s’était effectué du deuxième camp. Le 22 juin est donc le premier convoi à aller directement à Auschwitz depuis la gare du Bourget-Drancy.

L’enjeu du lieu de départ est lié à la fonction des déportations. Les premiers départs s’effectuent dans le cadre d’une « politique des otages » qui visent à déporter massivement pour dissuader la résistance de poursuivre ses actions contre les occupants nazis. Les otages sont pour beaucoup des Juifs. Début juin 1942, une autre politique de déportation commence à apparaitre, il s’agit désormais d’organiser « l’évacuation » des Juifs de France dans le cadre de la "Solution finale", c’est-à-dire leur assassinat via la déportation.

Une gare à proximité d’un camp

En raison de sa proximité avec le camp de Drancy, la gare du Bourget-Drancy occupe une place centrale dans ce nouveau dispositif de déportation. En effet, la cité de la Muette à Drancy a été choisie comme principal camp de regroupement des Juifs de France raflés dans tout le territoire national. Par conséquent, la gare du Bourget-Drancy devient le principal point de départ de la déportation.

Chaque déportation reproduit un processus similaire. Les déportés sont isolés la veille du départ puis rassemblés vers 5 heures du matin dans le camp de Drancy, et transférés en bus vers la gare où ils sont progressivement enfermés dans les 20 à 25 wagons du convoi, à au moins 50 par wagon. Le point de départ des convois de déportation se fait depuis l’ancien « quai aux moutons » du XIXe siècle, dans la partie dédiée aux marchandises, face à la gare "voyageurs". Les Juifs sont déposés sur la place de la Grande ceinture, accessible en bus, située au centre d’un triangle ferroviaire. La déportation n’est pas cachée, des trains de banlieue continuent à circuler sur les voies parallèles. Les bagages et les rations de nourriture sont chargés à part. Vers 9 h, le train part « en direction de l’Est », via la Grande ceinture puis la gare de triage de Noisy-le-Sec, pour un trajet de 3 jours et 3 nuits. La destination est Auschwitz-Birkenau, à l’exception de 4 convois orientés vers le centre de mise à mort de Sobibor.

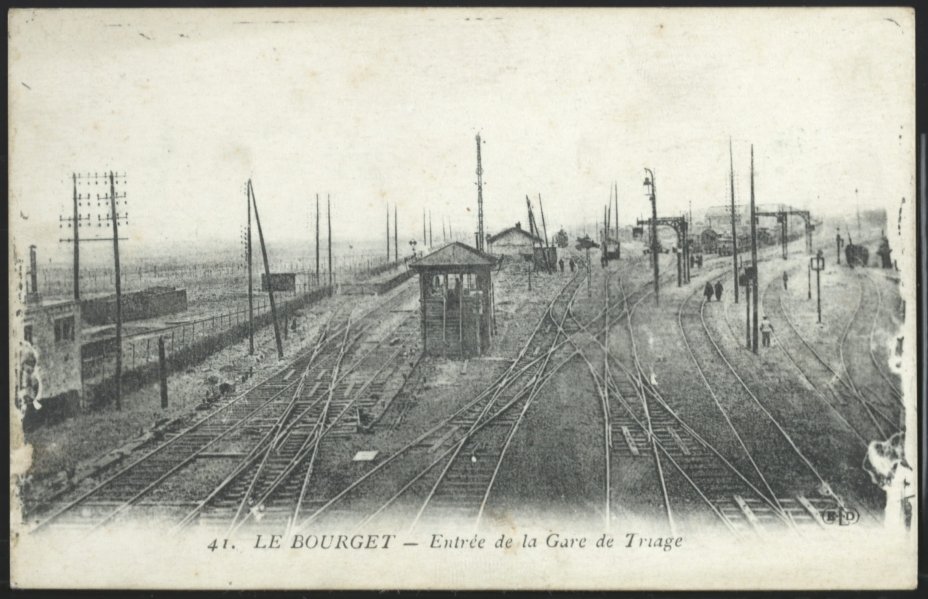

Une gare bien desservie par le réseau ferroviaire

Donnant accès aux voies vers l’est, elle est jugée stratégique par les Nazis. En plus de sa proximité avec le camp de Drancy, la gare est au c½ur d’un complexe ferroviaire important. Elle est à la fois gare de voyageurs et gare de marchandises, et à la confluence des lignes de Chemin de fer du Nord et de celles de la Grande Ceinture, constituant un vaste périphérique ferroviaire autour de la capitale.

L’internement et la déportation systématique des Juifs

La gare du Bourget-Drancy fut l’un des lieux majeurs utilisée pour mettre en oeuvre la politique génocidaire des nazis. En effet, la persécution des Juifs connait un tournant les 16 et 17 juillet 1942, dates de l’immense « rafle du Vél’ d’hiv’ », à Paris où 12 884 personnes juives sont arrêtées. 8160 de celles-ci sont enfermées dans le vélodrome situé rue Nélaton dans le 15e arrondissement de Paris, surnommé le Vel' d’hiv', avant d’être transférées vers les camps du Loiret (Beaune-la-Rolande, Pithiviers)… Les autres sont envoyées directement au camp de Drancy. Leur déportation vers les centres de mises à mort commence dès le 17 juillet depuis les gares de Beaune et de Pithiviers et celle du Bourget-Drancy.

Des rafles suivent sur tout le territoire. Durant l’été et le début de l’automne 1942, un convoi d’environ 1000 personnes part tous les 2 ou 3 jours. À compter du 10 août 1942, la gare du Bourget-Drancy devient l’unique point de départ. Cette cadence ne s’arrête que le 30 septembre 1942. 15 convois s’échelonnent ensuite entre novembre et juin 1943 avant que la gare ne soit abandonnée au profit de celle de Bobigny.

Les transferts entre camps en France

La gare du Bourget-Drancy est aussi la gare qui sert pour les transferts internes à la France occupée et non-occupée depuis les différents camps répartis sur le territoire. Avec la collaboration du gouvernement de Vichy, des internés y arrivent des camps du Sud de la France entre août et octobre 1942, ou depuis les camps du Loiret. C’est, par exemple, le sort inhumain réservé aux enfants arrêtés lors de la rafle du Vél’ d’hiv’, qui ne sont pas déportés avec leurs parents depuis les camps du Loiret en juillet 1942, et sont finalement transférés à Drancy via Le Bourget puis déportés dans des convois avec d’autres adultes, fin août 1942, de nouveau via Le Bourget.

À partir de juin 1943, la gare du Bourget-Drancy n’est plus utilisée pour la déportation, qui fut ensuite organisée depuis la gare de Bobigny.

À retenir

- La gare du Bourget-Drancy est la principale gare de déportation des Juifs vers Auschwitz. Elle a fonctionné entre mars 1942 et juin 1943.

- Elle a été choisie par les nazis en raison de sa proximité avec le camp de Drancy et de sa position stratégique dans le réseau ferroviaire.

- Les convois de déportation se faisaient dans des trains de marchandise qui partaient du quai aux moutons.

- Du total de 74 000 Juifs déportés depuis la France, 40 450 l’ont été depuis la gare du Bourget Drancy.

Mémoire

La mémoire de l’usage de la gare du Bourget-Drancy s’est construite essentiellement depuis le camp de Drancy. Une mémoire du lieu en propre a eu et a encore du mal à émerger. On parle d’ailleurs de la gare du Bourget-Drancy et rarement de l’ « ancienne gare de déportation du Bourget-Drancy » comme cela peut être le cas pour la gare de Bobigny. La destruction du quai aux moutons d’où se faisaient les départs et l’usage quotidien de cette gare, encore aujourd’hui, en est sûrement une des explications. Mais ce déficit mémoriel existe depuis 1945.

Au sortir de la guerre, la gare du Bourget reste hors des premières cérémonies mémorielles. Au printemps 1964, la ville de Drancy et des associations lancent un projet de création d’un espace mémoriel pour la cité de la Muette. Cette même année, le ministère des Anciens combattants souhaite commémorer le 50e anniversaire d’août 1914, ainsi que les 20 ans de la Libération. Lors de la cérémonie du 11 novembre, au Bourget, le souvenir de l’usage de la gare comme lieu de déportation (ré)apparait publiquement. Lors de son discours, le maire du Bourget, Charles Corre, évoque la déportation des Juifs. Cette première mention aboutit en 1967 à la création d’une « place des déportés » devant la gare.

Mémoire fragile, cependant, puisque cela n’empêche pas la destruction du « quai aux moutons », en 1976, dans le cadre de la modernisation des voies pour la ligne B du RER. Actif sur la mémoire de la cité de la muette et du camp de Drancy, Raymond Liegibel, le curé de Drancy, se saisit de cette destruction et entame une recherche pour consigner les traces du quai disparu. La réémergence du lieu de mémoire se poursuit en 1992, où plusieurs événements entourent les commémorations du cinquantième anniversaire de la rafle du Vel' d’hiv'. Le 11 octobre, une plaque est apposée sur la gare par l’Association Fonds Mémoire d’Auschwitz (AFMA).

Les commémorations se tiennent alors devant le bâtiment de la gare pour des raisons de visibilité. Mais les acteurs de cette mémoire connaissent le lieu exact de départ des convois de déportation. Pourtant, au tournant des années 2000, l’emplacement de l’ancien « quai aux moutons » semble à nouveau progressivement disparaitre des esprits.

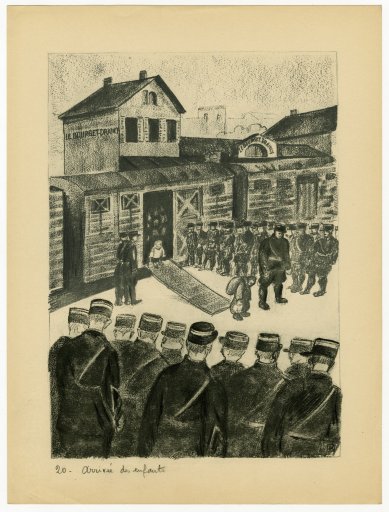

Cet effacement a poussé les historiens à entamer une recherche topographique sur la gare en s’appuyant sur des témoignages de survivants. Ils mettent notamment en avant celui de Georges Horan-Koiransky, qui était dans les équipes notamment chargées des bagages des personnes déportées ou tranférées vers le camp. Celui-ci a laissé un témoignage pour sa famille, rendu public en 2014. Dès 1947, il avait aussi publié des estampes, dont certaines représentant la gare du Bourget-Drancy. Croisé avec d'autres témoignages de déportés et des archives SNCF, celui de G. Horan-Koiransky permet aujourd’hui de confirmer que c’est bien cette partie de la gare qui était utilisée.

Cette question est loin d’être anodine, car elle répond aux demandes des familles et des associations mémorielles. Le quai de marchandises et son environnement furent pour des milliers de personnes la dernière image de la France avant la déportation. S’en souvenir et en témoigner par un monument ou une plaque commémorative est une des façons de leur rendre hommage et de ne jamais les oublier.

Visiter

Le quai historique a été détruit, mais il reste possible d’en comprendre l’emplacement en empruntant le passage piéton menant de la rue de la Station à la place de la Grande ceinture, côté Drancy.

Accès libre à l’extérieur de la gare du Bourget-Drancy où une plaque commémorative a été apposée par l’AFMA Association Fonds Mémoire d’Auschwitz.

Pl. des Déportés,

93350 Le Bourget

Sources

Les archives conservées par les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

Avant la Seconde Guerre mondiale

Pour aller plus loin

Publication

- Le Bourget-Drancy. La première gare de déportation des Juifs de France. Thomas Fontaine et Benoît Pouvreau

Les lieux d'histoire en Seine-Saint-Denis

Camp de Drancy

La cité de la Muette à Drancy fut réquisitionnée en 1941 par les nazis pour en faire le principal camp d’internement et de transit des Juifs de France.

Gare du Bourget-Drancy

Principale gare de déportation des Juifs de France vers Auschwitz-Birkenau entre mars 1942 et juin 1943. Au total, 40 450 ont été déportées depuis cette gare.

Gare de Bobigny

De juillet 1943 et jusqu’à l’été 1944, le principal lieu de départ de la déportation des Juifs de France. Au total, 22 500 ont été déportées depuis cette gare.

Camp du fort de Romainville

Réquisitionné par les forces d’occupation allemande en 1940, il est transformé en camp d’internement puis de transit pour les personnes résistantes et victimes de la répression.

Quai aux bestiaux

En 1944, il sert au départ de 4 convois de déportation liés à la politique de répression, dont l’ultime convoi parti de France le 15 août 1944. Au total, 3 250 personnes ont été déportées depuis ce quai.

Camp de la caserne des Suisses

Utilisé pendant la guerre comme camp des ressortissants étrangers “des puissances ennemies du Reich”. Plus de 2000 hommes y furent internés durant toute la période de l’occupation allemande.

Aéroport du Bourget

Point stratégique pendant toute la guerre, il est victime de bombardements par les deux camps ennemis. Il sert au rapatriement des prisonniers et déportés au printemps 1945.

Pour aller plus loin

Musées et lieux de mémoire à visiter au-delà de la Seine-Saint-Denis afin de mieux comprendre l’histoire de la Résistance et de la Shoah en France.